Finanzkrise in Großbritannien: Knapp am Crash vorbei

Wochenlang hatten sie sich einen erbitterten Wahlkampf geliefert, sich in TV-Duellen Vorwürfe an den Kopf geschleudert und unermüdlich um die Gunst der knapp 200.000 Tory-Wähler gestritten. Das Gefecht um die Johnson-Nachfolge zwischen Liz Truss und Rishi Sunak war zäh, zuweilen nahm es auch bizarre Züge an. Einmal sah es so aus, als würde der Ex-Investmentbanker das Rennen allein wegen seiner 450 Pfund teuren Prada-Schlappen verlieren, die neben den 4,50 Pounds-Ohrringen der Tory-Abgeordneten doch förmlich nach Snobismus schrien. Am Ende jedenfalls war es tatsächlich Liz Truss, die triumphierte und am 6. September als neue Premierministerin Großbritanniens vereidigt wurde. Rishi Sunak unterlag, er war der Besiegte – doch nur für kurze Zeit. Rund 50 Tage später löste der Millionär mit Elite-Uni-Abschluss Liz Truss in ihrem Amt ab und sitzt seither in der Downing Street 10. Für Genugtuung bleibt jedoch keine Zeit, denn vor dem neuen Premier liegt ein wirtschaftspolitischer Trümmerhaufen.

Rishi Sunak regiert jetzt ein Land, das eben noch an der Schwelle zu einer neuen Finanzkrise stand, das in eine düstere Zukunft blickt und von Medien inzwischen als „Bananenrepublik“ verspottet wird. Das britische Pfund ist mit einem Wechselkurs von 1:1,15 USD so schwach wie seit Mitte der 1980er nicht mehr, während britische Staatsanleihen zeitweise mit mehr als 5% Rendite verzinst wurden und Häuslebauer und Unternehmen unter ähnlich hohen Kreditzinsen ächzen. Doch steht das aktuelle Desaster nicht vielleicht nur am Ende einer Verkettung unschöner Entwicklungen in dem Vereinigten Königreich? Was genau waren Liz Truss’ Fehler und warum fürchtete man kurzzeitig um die Renten von Millionen von Britinnen und Briten?

Steuern runter, Schulden hoch: Truss’ radikale Ideen

Liz Truss hatte versprochen, mit der „Business-as-usual-Wirtschaftsstrategie“ in ihrem Land zu brechen – und gelungen ist ihr das zweifellos. Nur das Endergebnis hat sich die

47-Jährige vermutlich anders vorgestellt. Doch was genau hat das Vereinigte Königreich so ins Straucheln und Truss letztlich um ihr Amt gebracht?

Alles begann mit der Ankündigung, die größte Steuersenkung seit 50 Jahren auf den Weg zu bringen. Sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer, allen voran Spitzenverdiener, wollte die britische Regierung massiv entlasten. So hatte Truss’ Finanzminister und guter Freund Kwasi Kwarteng im September vermeldet, die Einkommensteuer herabsetzen und außerdem einen Anstieg der Sozialversicherungskosten und der Körperschaftssteuer zurückzunehmen zu wollen. An die 50 Mrd. Pfund hätte das Steuersenkungsprogramm die britische Regierung Schätzungen zufolge gekostet. Außerdem stellte die Regierung einen Energiepreis-Deckel in Aussicht, um den Briten die exorbitanten Gaspreise nicht mehr vollständig zumuten zu müssen. Das wären laut Medienberichten weitere 150 Mrd. Pfund an Kosten gewesen.

Mehr als 5% Zinsen auf lang laufende Anleihen

Das eigentlich Problematische an der Sache: Weder Truss noch ihr Finanzminister hatten einen handfesten Plan vorgelegt, wie die Steuersenkungen finanziert werden sollten. So war schnell klar, dass Liz Truss’ wirtschaftsliberale Revolution ein riesiges Loch in den britischen Staatshaushalt reißen würde, das nur mit neuen Schulden gestopft werden könnte. Und damit war die Tragödie fast schon perfekt. Denn außer der britischen Regierung schien niemand so recht daran zu glauben, dass Steuersenkungen – wie von Truss angedacht – wirklich das Wachstum im Land ankurbeln würden. Die Investoren jedenfalls flohen kurz darauf scharenweise aus britischen Staatspapieren und brachten damit die Kurse der Staatsanleihen zum Einsturz. Denn weniger Nachfrage bedeutet – genau wie bei Aktien – einen sinkenden Kurs. Gleichzeitig steigen bei Anleihen die Renditen, wenn die Kurse sinken. So hat die Investorenflucht etwa die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen auf ein Rekordhoch von über 4% katapultiert, bei 30-jährigen Papieren waren es sogar mehr als 5%. Für die britische Regierung als Schuldner bedeutet das, ihren Gläubigern deutlich höhere Zinsen zu zahlen – was dem Land angesichts der geplanten Neuverschuldung noch mal deutlicher zugesetzt hätte.

Das Pfund am Boden

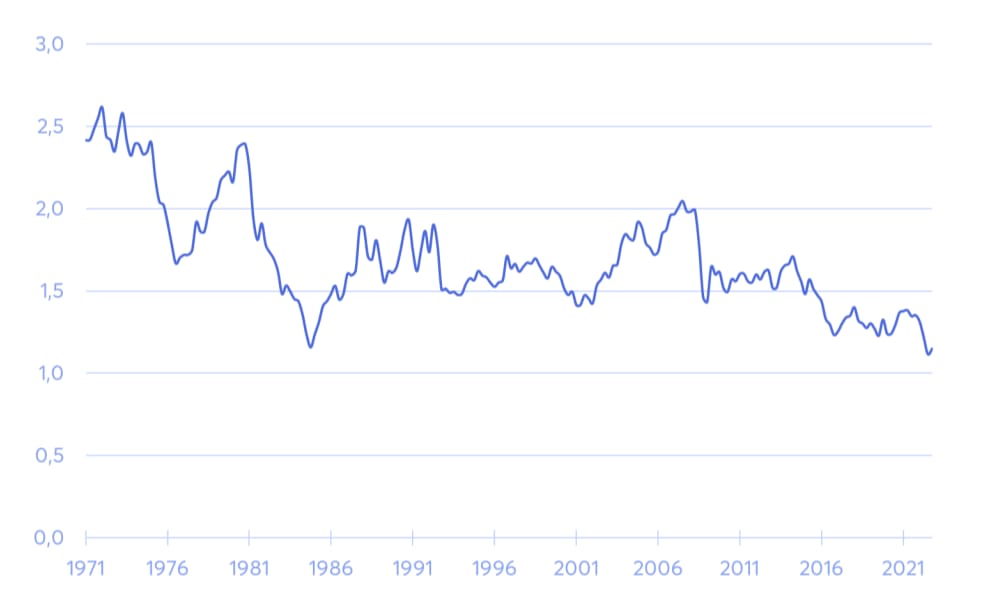

Die Aussicht auf ein riesiges Haushaltsdefizit hat noch an anderer Stelle für Wirbel gesorgt: Die britische Währung ist auf ein beinahe 40-jähriges Rekordtief gefallen. Ende September war ein Pfund nur noch 1,0350 USD wert und damit so schwach wie seit den 1980ern nicht mehr. Gerade in Zeiten wie diesen kann ein verschlechterter Wechselkurs fatale Folgen haben. Denn je weniger die eigene Heimatwährung gegenüber Fremdwährungen wie dem Dollar wert ist, desto teurer werden die Importe. Großbritannien lässt sich – genau wie viele EU-Länder – große Mengen an Gas aus Russland liefern, ächzt also ohnehin schon unter massiv gestiegenen Preisen. Die Inflation könnte durch das schwache Pfund also noch weiter angeheizt werden.

Pensionsfonds vor der Pleite

Dass die Renditen vor allem auf lang laufende Staatsanleihen in so kurzer Zeit in die Höhe geschnellt sind, hat zwischenzeitlich auch Millionen von Briten um ihre Rente fürchten lassen. Denn britische Pensionsfonds, die die Rentenbeiträge der Briten verwalten, haben einen Teil ihrer Einlagen in heimische Staatsanleihen investiert. Die Krux bei der Sache: Um sich vor sinkenden Zinsen auf diese Staatsanleihen abzusichern, haben viele Institutionen zusätzlich auf sogenannte Liability Driven Investments gesetzt, kurz LDI. Damit gemeint sind verschiedene Strategien, das Risiko einer Geldanlage mittels Absicherung zu reduzieren. Im Falle der britischen Pensionsfonds wurden Derivate eingesetzt, um sich gegen niedrige Zinsen abzusichern. Das heißt, die eingesetzten Finanzprodukte werfen bei sinkenden Zinsen einen Gewinn ab. So sind die Pensionsfonds über die vergangenen Niedrigzins-Jahrzehnte ziemlich gut mit den LDIs gefahren. Bis sich der Stand der Dinge plötzlich und sehr schnell umdrehte und die Zinsen auf britische Staatsanleihen über die 5%-Marke sprangen. Hohe Zinsen bedeuten wegen der LDI-Absicherungen Wertverluste für die Fonds. Die Anbieter der Derivate können in so einem Fall zum „Nachschuss“ auffordern, also sogenannte Margin Calls ausrufen – und taten das vielfach auch.

Dadurch gerieten vor allem solche Pensionsfonds ins Straucheln, die ihre Investments teilweise zu 100% und mehr mit Derivaten abgesichert beziehungsweise übersichert hatten – und nun zu entsprechend hohen Nachschüssen zu ihren Sicherheitsleistungen verdonnert wurden. In der Konsequenz verkauften viele Pensionskassen stattdessen die gehaltenen britischen Staatspapiere, was den Ausverkauf und somit die sinkenden Kurse am Anleihemarkt noch befeuerte. Die Zinsen stiegen noch höher, was die Krise der Pensionsfonds verschärfte.

Notenbank wollte eigentlich auf die Bremse treten

Um diese Teufelsspirale zu durchbrechen und nicht mehrere Pensionsfonds in die Pleite schlittern zu lassen, musste letzten Endes die Bank of England (BOE) eingreifen. Ende September startete die Notenbank ein milliardenschweres Anleihekaufprogramm, um die Kurse der Staatsanleihen wieder nach oben zu treiben und damit die Renditen zu drücken – und die Pensionsfonds zu entlasten. Das ist das Gegenteil von dem, was die BOE eigentlich geplant hatte, nämlich eine straffe Geldpolitik, um die Inflation einzudämmen. Anleihekäufe bewirken dagegen eine Ausweitung der Geldmenge und sind ein Grund dafür, dass die Preise noch stärker steigen.

Seine Wirkung auf die Anleihezinsen hat das Notfallprogramm allerdings auch nicht verfehlt: Schon kurz nach der Ankündigung der Notenbank sackten die Zinsen 10-jähriger Papiere um knapp 0,2% ab, inzwischen haben sich die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen bei 3,49% eingependelt. Die 30-jährigen Papiere stehen aktuell bei 3,6%.

Auch die Währung der Insel hat sich mittlerweile vom jüngsten Schock erholt. Zuletzt lag der Wechselkurs bei 1 BP / 1,15 USD. Am 14. Oktober hat die Bank of England ihr Kaufprogramm daher wieder beendet, das ohnehin nur auf wenige Wochen angelegt war.

Steuersenkungen sind wieder Geschichte

Seit knapp einer Woche nun hat das Vereinigte Königreich mit Rishi Sunak einen neuen Premier und mit Finanzminister Jeremy Hunt auch einen neuen Kassenwart. Die Idee der Steuersenkungen ist inzwischen Geschichte. Von dem Plan, den Spitzensteuersatz abzuschaffen, hatte sich die Ex-Premierministerin allerdings auch schon Anfang Oktober verabschiedet. Die Wogen scheinen vorerst geglättet. Doch sind damit die wirtschaftlichen Probleme auf der Insel längst noch nicht gelöst.

Es lag schon vorher einiges im Argen

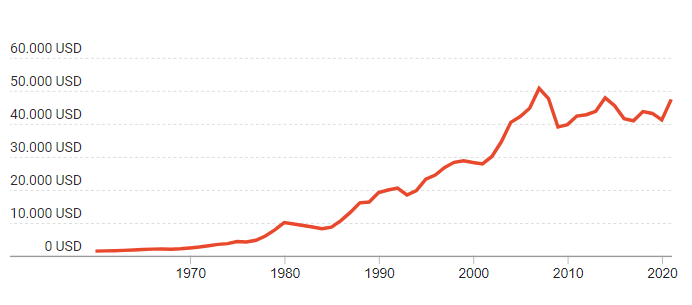

Die britische Wirtschaft schwächelt nicht erst seit gestern. Man könnte stattdessen sagen: Sie taumelt seit der Finanzkrise 2008/09 von einem Dilemma ins nächste. Die FAZ etwa nannte in einem Artikel von 2018 die zehn Jahre nach der Weltwirtschaftskrise ein „verlorenes Jahrzehnt“. Kaum ein großes Industrieland sei damals so heftig abgestürzt wie das Vereinigte Königreich, diagnostizierte der Artikel. Noch gravierender aber sei, dass sich die Produktivität auf der Insel nach der Krise nur sehr schwach entwickelt habe. Und tatsächlich gehörte Großbritannien schon 2020 mit einem Bruttoinlandsprodukt von 40.394 Dollar pro Kopf zu den Schlusslichtern unter den führenden europäischen Industrienationen.

BIP seit Brexit gesunken

Der Ausstieg aus der EU hat dazu seinen Beitrag geleistet: Nicht nur, dass das Königreich durch den Brexit weniger ins Ausland exportiert und die Währung schon damals massiv an Wert verloren hat: Das Land hat auch an wichtigen Arbeitskräften verloren, leidet unter einem massiven Fachkräftemangel und bekommt deutlich weniger Geld von ausländischen Investoren als früher. Für importierte Produkte zahlt das Land durch die schwache Heimatwährung mehr als früher. Großbritannien hat durch den Brexit massiv an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt und ist damit noch anfälliger für die Krisen unserer Zeit. Im Corona-Anfangsjahr 2020 etwa brach die britische Wirtschaft deutlich heftiger ein als in anderen Ländern. Während etwa in Deutschland das reale Wachstum im Vergleich zum Vorjahr um 3,7% abnahm, verzeichnete das Königreich ein reales Wirtschaftswachstum (nach Inflation) von -9,27%. Die Staatsschulden im Vergleich zum BIP beliefen sich 2020 auf ganze 102% und lagen damit etwa so hoch wie in Zypern. Deutschland kam 2020 auf eine Schuldenquote von knapp 70% gemessen am BIP.

Der Gedanke, die Wirtschaft auf der Insel wieder anzukurbeln, ist also prinzipiell ein richtiger. Bloß die Maßnahme, eine massive schuldenfinanzierte Steuersenkung, ist mehr als fraglich. Sie war es auch schon vor etwas mehr als 40 Jahren, als die damalige Premierministerin Margaret Thatcher einen ähnlich radikalen Wandel der britischen Wirtschaft eingeleitet hatte. Inspiriert von den neoliberalen Theorien des Ökonomen Friedrich August von Hayek reagierte die „Eiserne Lady“ Ende der 1970er-Jahre auf zehn Prozent Inflation, indem sie die Steuern für Spitzenverdiener herabsetzte, gleichzeitig aber ein radikales Sparprogramm einleitete und die Mehrwertsteuer erhöhte. Letzteres bekamen vor allem die Konsumenten zu spüren. Und schon damals ließ sich die Inflation – zumindest vorerst – nicht bändigen: Die Preise stiegen weiter, Unternehmen bauten Stellen ab, mussten Insolvenz anmelden und das Land verzeichnete hohe Arbeitslosenquoten. Nach Thatchers Abgang in den 1990ern lebten doppelt so viele Briten unterhalb der Armutsgrenze wie vor ihrer Amtszeit.

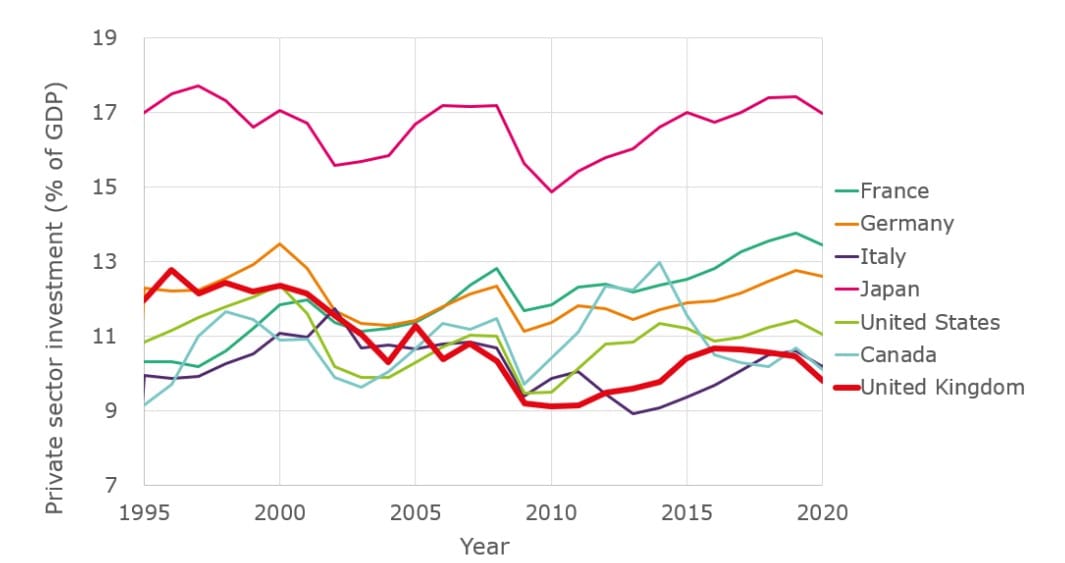

Think-Tank aus London hielt Steuersenkungen für falsch

Neben mehreren Banken und der Ratingagentur Moody’s hatte auch das Institute for Public Policy Research, kurz IPPR, schon früh vor den Plänen der Regierung gewarnt. Warum, erklärten die Macher des Think-Tanks unter anderem in einem längeren Beitrag von Ende September: Schon seit 2007 hätten verschiedene Regierungen die Körperschaftssteuer für britische Unternehmen immer weiter herabgesetzt, heißt es in dem Text. Allerdings ohne die gewünschte Wirkung zu erzielen, nämlich Unternehmen zum Investieren zu bewegen. Stattdessen, so die Autoren, rangiere Großbritannien seit Jahren als Schlusslicht der G-7-Staaten, wenn es um die Investitionen im Privatsektor geht. „Während wir bei der Unternehmensbesteuerung einen Wettlauf nach unten geführt haben, hat sich unsere relative Leistung bei Unternehmensinvestitionen sogar verschlechtert“.

„Alle werden mehr Steuern zahlen müssen“

Welche konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen nun Liz Truss’ Nachfolger Rishi Sunak ergreifen wird, zeichnet sich derweil immer deutlicher ab. Die politische Maxime war bereits vor Amtsantritt klar: Einen Mini-Haushalt wie unter der Vorgängerin wird es nicht geben. Am 31. Oktober hat die neue Regierung dem Kabinett auch einen konkreten Haushaltsplan vorgelegt. Es kämen härtere Zeiten auf das Land zu, hieß es laut britischer Medien aus dem Finanzministerium. Geplant seien Kürzungen bei gleichzeitig steigenden Steuern. Ein Mitglied des Ministeriums soll von einem „schwarzen Loch“ in der Steuerkasse gesprochen haben. An anderer Stelle habe es geheißen, dass nun „alle mehr Steuern zahlen müssen“. Eine Nachricht, die eher selten Freudensprünge auslöst - in Großbritannien nun aber vielleicht doch. Der gesamte Haushaltsplan soll Mitte November veröffentlicht werden.

Kommentare (2)

L

Leni

sagt am 04. November 2022

Danke, super Beitrag! Sehr gut erklärt. Wahnsinn welche zusammenhänge sich wie schnell auswachsen

H

Heinrich Graf

sagt am 04. November 2022

Es zeigt sich deutlich: „Ein Leben auf Pump“ ist weder für den Einzelnen noch für einen Staat dauerhaft nicht durchzuhalten. Letztlich kann man sich nur das leisten, was man sich auch selbst erarbeiten kann. Kredite sind dann sinnvoll, wenn es um Investitionen in substanzielle Werte geht, nicht aber in den Konsum. Das betrifft den Staat genauso: Investitionen durch teilweise Verschuldung in die Infrastruktur oder Bildung oder Gesundheitswesen und auch in die Verteidigungsfähigkeit macht eher Sinn, als die Löcher in den Sozialhaushalten mit Verschuldung zu stopfen. Dann müssen eher die Leistungen gekürzt und/oder die Steuern erhöht werden. Eigendlich eine Binsenweisheit aber unangenehme Dinge für Populisten, die gewählt werden wollen.

Kommentar schreiben